LUPAMBULUS

Gebärder der Liebe

Peter Michael Lupp

Hintergrund

Vor etwa 500 Jahren war die Wintringer Prioratskirche der Prämonstratensermönche aus Wadgassen dem Heiligen Wolfgang gewidmet. Die Ehrerweisung gegenüber dem Heiligen beruhte offenbar auf den Tugenden, die seine Lebensweise geprägt haben. Nicht zuletzt auf Grund seiner humanistischen Lebenseinstellung wurde er seit dem späten Mittelalter bis ins 18. Jh. vor Ort als Hoffnungsträger verehrt.

Die Beweggründe, die ausgerechnet zur Berufung des Heiligen Wolfgangs als Schutzpatron der Prioratskirche in Wintringen geführt haben, sind nicht überliefert. Die Indizien, die sich aus der Biografie des Heiligen in der Zusammenschau mit dem Zeitgeschehen im 16. und 17. Jh. ableiten lassen, wurden zum Ausgangspunkt einer forschenden Suchbewegung, die ein neues Denken über Tugenden und Herzensbildung über die Sprache der Kunst ins Heute übertragen sollte.

Titel des Kunstprojektes

„Lupambulus“ ist die lateinische Form des Namens „Wolfgang“, der sich aus den Wörtern „lupus“ [Wolf] und „ambulare“ [gehen, wandern] zusammensetzt. Die ungewöhnliche und geheimnisvoll lautende lateinische Übersetzung dieses Namens lieferte den Titel für ein Kunstprojekt, das die Gründe für die Anrufung des Heiligen Wolfgangs in der Wintringer Kirche bis in die heutige Zeit beleuchten sollte.

Inhalt und Methodik der Suchbewegung

Die Herangehensweise des Kunstprojektes folgte der Idee der künstlerischen Forschung, um neue Erkenntnisse zum Thema auszuloten und sie auf künstlerische Art und Weise im Hier und Jetzt zu reflektieren. Prozessorientiert kamen dabei verschiedene künstlerische und kunstwissenschaftliche Methoden zur Anwendung.

Übergeordnet richtete sich diese künstlerische Suchbewegung – wie bei allen Kunstprojekten, die zuvor am KulturOrt Wintringer Kapelle realisiert wurden – auf die Fragestellung, inwieweit sich aus einem in den Ort in der Vergangenheit eingeborenen Thema auch heute noch gesellschaftsrelevante und soziokulturelle Aspekte über die Sprache der Kunst entfachen lassen.

Bedeutung eines Heiligen als Schutzpatron und Vorbild?

Die Frage nach der Bedeutung des Heiligen Wolfgangs als Schutzpatron des Ortes im späten Mittelalter war bislang kein Thema für ein Kunstprojekt. Doch bei näherer Betrachtung ergaben sich spannende Fragen: War er den Menschen eine Leitfigur in einer Zeit voller Umbrüche? Inwieweit wurde seine Kunst zu leben antizipiert? Wurde er zum Vorbild für eine Lebensweise, deren Werte, Ziele und Handlungen auch das eigene Leben inspirieren sollten, um gleichsam heilsam und erlösend [von Sünden] für die Seele zu sein?

Mittels einer reflexiven bzw. forschenden künstlerischen Annäherung wurde der Frage nachgespürt, mit welchem Credo das Patrozinium [von lateinisch patrocinium ‚Beistand'] des Heiligen Wolfgangs den Menschen im 16./17. Jh. in der Wintringer Prioratskirche geistigen Beistand und Lebenssinn gestiftet hatte.

Nachweislich lieferte der Heilige den Menschen auf Grund seines gütigen und menschenfreundlichen Wesens ein Vorbild für den eigenen Lebenskontext. Seine Kunst zu leben und Tugenden glaubwürdig zu verwirklichen, war für viele Menschen ein Hoffnungsschimmer.

Wer war „Sancti Wolfgangi“?

Der männliche Vorname Wolfgang setzt sich aus dem germanischen Wort „wolfa/wulfa“ für „Wolf“ und dem althochdeutschen Wort „ganc“ zusammen, das mit „Gang, Gehen, Waffengang“ oder „Streit“ übersetzt werden kann. Als übertragene Bedeutung lässt sich somit „der mutig mit dem Wolf [in den Kampf] geht“ ableiten. „Lupambulus" ist, wie bereits erwähnt, die latinisierte Form des Namens Wolfgang.

Auf Grund des Kultes, der sich rund um die Aura des heiligen Wolfgangs von Regensburg entwickelte, wurde der Name zwischen dem 15. und dem 17. Jh. zu einem der beliebtesten Namen im deutschsprachigen Raum.

Wolfgang lebte als geistlicher Lehrer, Missionar und Bischof etwa von 924 bis 994 lebenslang in Zeiten des Umbruchs. Er stammte aus einem schwäbischen Adelsgeschlecht und war Schüler im renommierten Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau am Bodensee. Später wurde er Leiter der Domschule in Trier, bevor er 964 ins Benediktinerkloster Einsiedeln eintrat. Erst 968 wurde er von Bischof Ulrich von Augsburg zum Priester geweiht. Danach missionierte der scharfsinnige und sprachbegabte Wolfgang in Ungarn und wurde zurückgerufen, um 972 zum Bischof von Regensburg ernannt zu werden. Wolfgang starb am 31. Oktober 994. Der Todestag ist bis heute sein Gedenktag. 1052 wurde er von Papst Leo IX. heiliggesprochen. Die Gebeine des großen Bischofs werden seither in der Wolfgangs-Krypta im Kloster St. Emmeram in Regensburg verehrt.

Mitten im Leben, ganz nah am Menschen – ein europäischer Heiliger

Wolfgang zählt zu den Urvätern eines christlichen Europas. Bereits zu seinen Lebzeiten fand sein karitatives, segensreiches Wirken große Anerkennung, denn es war von Zurückhaltung, Güte und Bescheidenheit geprägt. Ein besonderes Anliegen war für Wolfgang die Verkündigung des Evangeliums und die Sorge um die Armen. Er kümmerte sich persönlich darum, dass Bettler und Kranke versorgt wurden. Als Nothelfer und Brotspender für die Armen, die er seine „Herren und Brüder“ nannte, öffnete Wolfgang im Hungerjahr 987 die bischöflichen Kornspeicher und ließ sie in seiner Bischofsküche mitkochen.

„Sancti Wolfgangi“ als Schutzheiliger der Prioratskirche in Wintringen

Es gibt keine konkreten Hinweise in Quellen, welche Beweggründe dazu geführt haben, dass der heilige Wolfgang, möglicherweise schon im späten Mittelalter, zum Schutzpatron der „Capell“ auserkoren wurde. Die Bezeichnung „Capell“ kann dahingehend ausgelegt werden, dass die Piroratskirche nach den Bauernkriegen vermehrt als Andachtsraum (auch für Pilger) eine Nutzung fand.

Eine Erklärung könnte sein, dass der charismatische Glaubensbote und die von ihm gelebten Tugenden auch in unserem Kulturraum schon im frühen Mittelalter bekannt waren, da sein Studienfreud Heinrich von Babenberg an der Klosterschule auf der Bodenseeinsel Reichenau später [956] Erzbischof von Trier wurde. Wolfgang folgte ihm und wurde, wie oben erwähnt, Lehrer und Leiter der Trierer Domschule. Dort war er als Nicht-Kleriker im Laienstand verantwortlich für die Ausbildung des jungen Klerus und erwarb als Vermittler von religiösen und lebenstauglichen Tugenden eine hohe Anerkennung. Seine Vorbildhaftigkeit im Lebenswandel und seine Verlebendigung menschlicher Ideale veranlasste den Erzbischof, ihn zum Domdekan zu ernennen.

Diese Zusammenhänge waren der Mutterabtei in Wadgassen sicher bewusst. Obwohl die Wurzeln seiner Verehrung und der Legenden im 12. Jh. verortet sind, wurden sie erst Ende des 15. Jh.s festgehalten und im 16. Jh. über die Grenzen bekannt.

Sehnsucht nach einer neuen Ordnung

Im späten Mittelalter verbreitete sich der Kult um den Heiligen Wolfgang wie ein Lauffeuer, was ihm das Pathos einer europäischen Lichtfigur verlieh. Dies war womöglich der Auslöser für die Wahl des heiligen Wolfgangs als Schutzpatron in Wintringen in jener Zeit. Die Überlieferungen über den „Seeleneifer“ und die Werte, die er verkörperte, wurden damals zum leuchtenden Vorbild für die Bevölkerung. Seine Verehrung verbreitete sich – belegbar durch die vielen Wolfgangskirchen – in zahlreichen weiteren Regionen Deutschlands und fand im 16. Jh. einen Höhepunkt! Wolfgang ist in der Rolle des Bischofs bis heute als Schutzpatron im süddeutschen, österreichischen und schweizerischen Kulturraum verbreitet.

Auch die Auswirkungen der Bauernkriege, die nach einer Quelle aus dem Jahre 1525 zu Plünderungen des Priorates geführt hatten, waren sicher ein weiterer Beweggrund, Wolfgang vor Ort um Beistand anzurufen.

Der Rückblick auf das Zeitfenster der Anrufung des Heiligen Wolfgangs in Wintringen ließ erahnen, dass gesellschaftliche Problemstellungen, die in jener Zeit auch durch Armut und machtpolitische Eruptionen wie die Bauernkriege beeinflusst waren, heute noch in veränderter Form eine gesellschaftspolitische Relevanz haben. Ähnlich wie in der Gegenwart, war die Zeit des ausgehenden Mittelalters bis ins 17. Jh. von Umbrüchen und einer sich verändernden Weltordnung geprägt. Schon damals kreisten drängende Fragen um Themen wie Mitmenschlichkeit, Menschenrechte, Machtmissbrauch, Ungleichheit und Solidarität. Bis heute knüpft diese Suchbewegung ungebrochen an die aktuellen Herausforderungen an. Unverändert spielen Ängste vor Tod, Armut, Krankheit, Krieg, aber auch der Verlust von Lebenssinn und -zielen im irdischen Leben eine entscheidende Rolle bei der seelischen Befindlichkeit von Menschen.

Lebenskunst des heiligen Wolfgangs

empathisch – barmherzig – demütig – engagiert – sozial – spirituell

Die Überlieferungen lassen erahnen, dass Wolfgang offenbar die Begabung hatte, eine spirituell-religiöse Lebenshaltung ohne gekünstelte Frömmelei unter den Menschen zu vermitteln und zu vertiefen. Er wollte den von Humanität geprägten Geist, der ihn beseelte, weitergeben. Diese Kunst, das Leben auf eine zutiefst humane Weise zu gestalten und die sich daraus ergebenden Werte authentisch vorzuleben, hat er als Vorbild sicherlich auch in der Wintringer Prioratskirche entfacht.

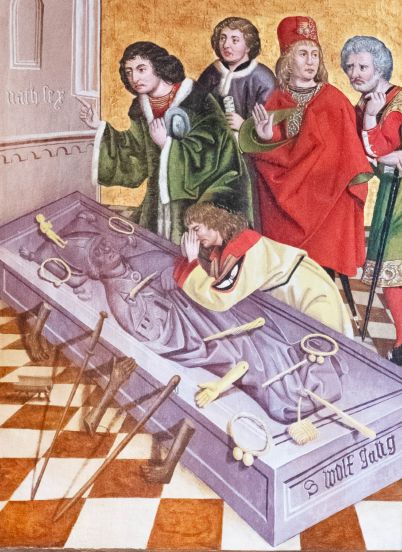

Wirkung des Heiligen durch die Kraft der künstlerischen Darstellung

Die Vermittlung des Heiligen – der Sphäre des Göttlichen – erfolgte im Mittelalter und den folgenden Jahrhunderten insbesondere auch über die künstlerische Darstellung, um die Menschen tiefer in den Glauben einzubinden und die Spiritualität hervorzuheben. Künstlerische Abbildungen der verehrten Heiligen akzentuierten ihre Aura, die sich durch Anbetung auf die Menschen übertragen sollte.

In diesem Kontext wird Wolfgang ausschließlich im Bischofsornat, figürlich als Skulptur aus Holz oder Stein, aber auch in Wandgemälden, Tafelbildern und sonstigen Malereien dargestellt. Die Bildsprache stellt zeitübergreifend den Menschen und kirchlichen Würdenträger mit den unterschiedlichsten Nuancen in den Mittelpunkt der Werke.

Ein sehr schönes Beispiel dazu hat sich in der gotischen Kirche St. Wolfgang in Pipping (München Obermenzing) erhalten. Wenn auch in vereinfachter Ausführung, könnte eine vergleichbare Ausstattung (Flügelaltar, Skulptur, Gemälde) auch den Innenraum der Wintringer Prioratskirche im 15./16. Jh. geschmückt haben.

Weitere Infos: Kirchenführer St. Wolfgang in Pipping

Fotos: Kurt Weigl

Durch die Überlieferungen der Quellen sowie in hohem Maße durch die Sprache der Kunst scheint es so, dass das Charisma des heiligen Wolfgangs wie ein geistlicher Lichtblick aus dem Mittelalter bis in die Jetztzeit strahlt.

Transformation durch die Sprache der Kunst

Zentrale Zielsetzung des Kunstprojektes war es, die Konventionen und Wahrheiten über die Rolle der Figur des Heiligen in der Vergangenheit zu konkretisieren und –falls sinnvoll – über die Sprache der Kunst in ein heutiges Zeitverständnis zu transformieren.

Dabei wurde untersucht, ob sich mittels der Sprache der Kunst aus den Essenzen der „Lebenskunst“ des Heiligen Wolfgangs eine Matrix seelischer Kernzustände im menschlichen Dasein ableiten lässt. Mit diesem Fokus stellt sich die Frage, was Menschen in der aktuellen, diversen und sozialen Gemeinschaft lebenstauglich macht.

Alle Recherchen führten zu dem Ergebnis, dass der Fond, die Figur des Heiligen Wolfgangs, mittels neuer Bilder durch die Zeit zu zeichnen im Kern vorgelebte Tugenden sind. Diese wurden ihm schon zu Lebzeiten zugeschrieben und über Generationen als Vorbild weitergereicht. Aus den durchaus vielschichtigen Charaktereigenschaften, die nach den Quellenrecherchen mit dem Heiligen Wolfgang korrespondieren, wurden zwölf Tugenden ausgewählt, die eine hohe Wahrscheinlichkeit mit dem überlieferten Wesen und Charisma des Heiligen aufweisen:

Liebe | Barmherzigkeit | Glaube | Respekt | Geduld | Wahrhaftigkeit | Gerechtigkeit | Besonnenheit | Friedfertigkeit | Demut | Mäßigung | Weisheit

Das Übungsfeld: Ethische Lebensschulung und Bildreflexion im Alltag

Die Förderung des Selbstdenkens im Hinblick auf verantwortungsvolles Handeln basiert auf der Energie, mit der eine Auseinandersetzung mit Wertvorstellungen im eigenen Lebenskontext erfolgt und eine vertiefte Bewusstheit für bestimmte Tugenden im Alltag hergestellt wird. Die dem Heiligen Wolfgang zugeordneten Tugenden ergeben im Zusammenspiel mit der im Folgenden thematisierten Bildsprache ein gedankliches Übungsfeld für den Alltag. Empfehlenswert ist ein Ritual, das sich vor Ort am KulturOrt Wintringer Kapelle, aber auch mit Unterstützung der virtuellen Darstellung [siehe weiter unten] vollziehen kann, um sich in einer ungeteilten „Andacht“ [Innehalten | Reflexion der Inhalte und Bilder | Bewusstheit] einen Moment den folgenden Inhalten zu widmen:

Liebe: Die bedingungslose Zuneigung und Fürsorge für andere.

Barmherzigkeit: Das Leid und die Not anderer Menschen wahrzunehmen und aktiv durch Taten zu helfen, anstatt nur Mitleid zu empfinden.

Glaube: Das Vertrauen in etwas Höheres und die eigene Überzeugung.

Respekt: Die Wertschätzung anderer Lebewesen und ihrer Grenzen.

Geduld: Die Fähigkeit, ruhig und gelassen zu bleiben, auch unter schwierigen Umständen.

Wahrhaftigkeit: Die innere Haltung, in Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu denken und zu handeln.

Gerechtigkeit: Das Bestreben, fair und unparteiisch zu handeln.

Besonnenheit: Die Fähigkeit, sich zu beherrschen und überlegt zu handeln.

Friedfertigkeit: Das Bestreben, Konflikte zu vermeiden und Frieden zu stiften.

Demut: Eine Haltung der Bescheidenheit, des Respekts und der Offenheit.

Mäßigung: Die Fähigkeit, Maß zu halten, Extreme zu vermeiden, die eigenen Begierden und Gefühle zu zügeln, um eine innere Mitte zu finden und im Gleichgewicht zu leben.

Weisheit: Die Fähigkeit, Wissen und Erfahrung zu nutzen, um kluge Entscheidungen zu treffen.

Übertragung, Vermittlung und Interpretation gewonnener Erkenntnisse und Wissensbausteine in künstlerischen/ästhetischen Ausdrucksformen

Das ermittelte Wissen zum Thema wurde zum Ausgangspunkt einer künstlerisch gestalteten Bildsprache, um den Betrachtern aus der Tiefe der Zeit einen ganz neuen Blick auf das Thema zu ermöglichen. Quellenforschungen, kunsthistorische Analysen und die Anwendung verschiedener Experimente anderer wissenschaftlicher Disziplinen lieferten den Fond für diese neuen künstlerischen/

Der Bischof – Lupambulus

Thema: Stellvertreter für die Bildsprache des 16.Jh.

Position: Installation vor dem Portal der Sakristei

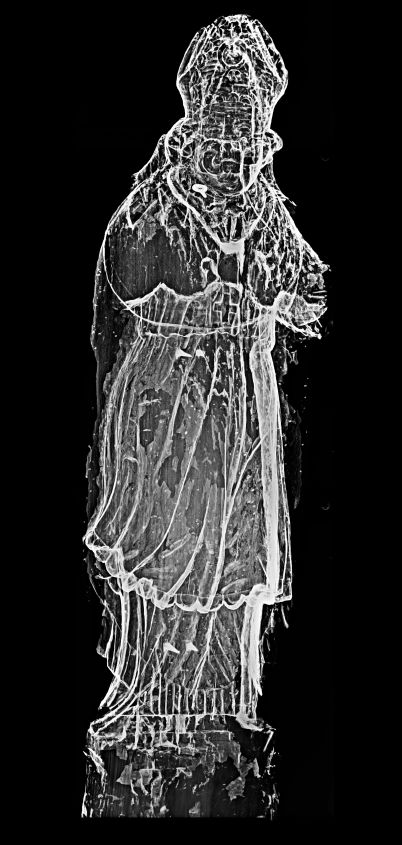

Im Zentrum steht eine hölzerne Skulptur des Heiligen Wolfgangs aus dem 16. Jh., die nach längerer Suche erworben werden konnte. Als authentischer „Stellvertreter“ repräsentiert diese Skulptur – als „Lupambulus“ – die verlorene historische Bildsprache, die im 16. Jh. den Gläubigen in der Kirche zur Anschauung diente. Die hölzerne Skulptur wurde in einem ersten Schritt kunsthistorisch analysiert und wurde dann zum Ausgangspunkt verschiedener Experimente, um neue „Bilder“ in die Gegenwart zu übermitteln. Dazu wurde das Werk radiologisch untersucht und in eine systemische Aufstellungsarbeit involviert.

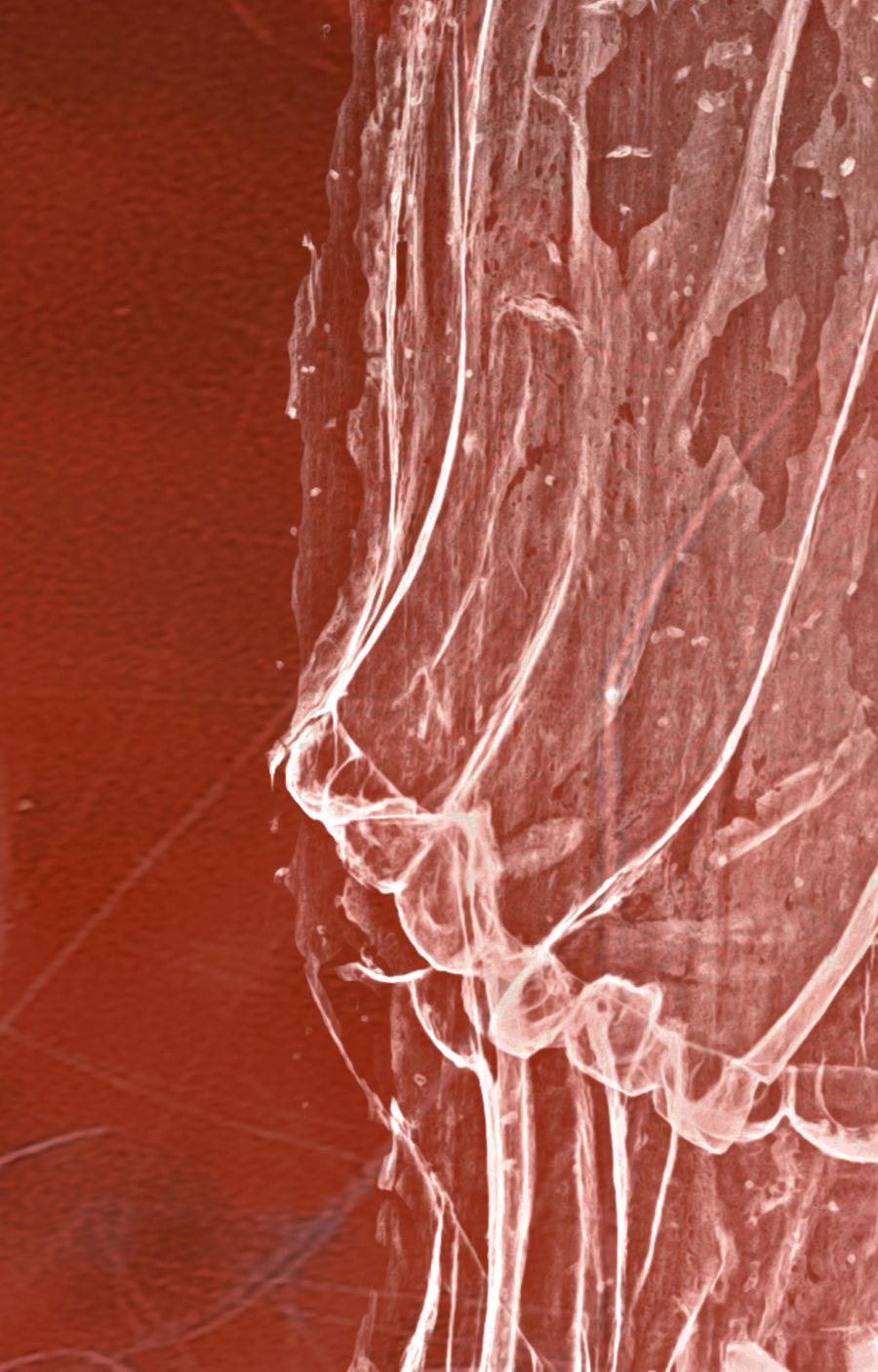

„X-Ray“ Radiologische Untersuchungen

Thema: Innenschau, Visualisierung mit neuer Technik

Im ersten Experiment wurden radiologische Untersuchungen zum Einsatz gebracht, um daraus Rückschlüsse auf weitere Möglichkeiten der Interpretation der künstlerischen und sinnlichen Aussagekraft der Skulptur zu erhalten.

Freundlicherweise konnten von der Skulptur des Bischofs in der radiologischen Abteilung Xcare des Kreiskrankenhauses St. Ingbert sowohl Röntgenbilder als auch eine Computertomografie gemacht werden.

Die Bilder offenbarten das bislang Unsichtbare mit hohem ästhetischem Charakter und zauberten eine vollständig neue Haptik des Bischofs. Am ehesten vergleichbar mit einer Federzeichnung, akzentuierten die entstandenen Bilder die Gestalt des Bischofs als Innen- und Außenschau zugleich. Das unsichtbare Licht förderte etwas zu Tage, das unterhalb der gegenständlichen Oberfläche eine gänzlich neue Ästhetik auf der emotionalen Ebene der visuellen Sprache ans Licht holte.

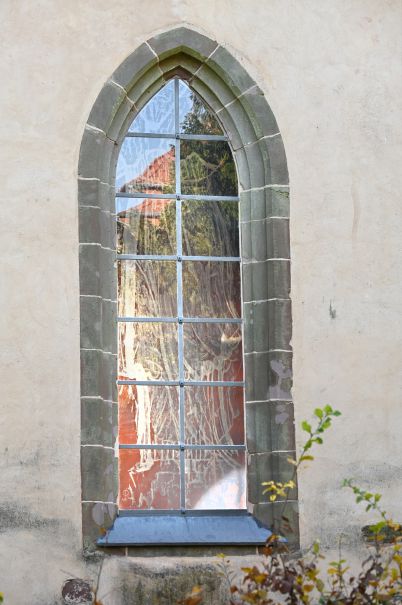

Das Kreuz des Bischofs

Thema: Richtung und Maß

Position: In der Installation des Kirchenfensters

Unter dem Schulterbereich des Chormantels des Bischofs hebt die Röntgenaufnahme zudem ein weiteres interpretierbares Zeichen hervor: ein schlichtes Kreuz in Form des Urkreuzes [Crux immissa quadrata] mit vier gleichlangen Armen. Ein archaisches Sinnzeichen aus vorchristlicher Zeit: eine Kreuzung von zwei Linien, die aus dem Offenen kommen und sich ins Offene erstrecken, um eine Verbindung zwischen Himmel und Erde und für Richtung und Maß anzudeuten. Raum und Zeit überschneiden sich im Kreuzungspunkt.

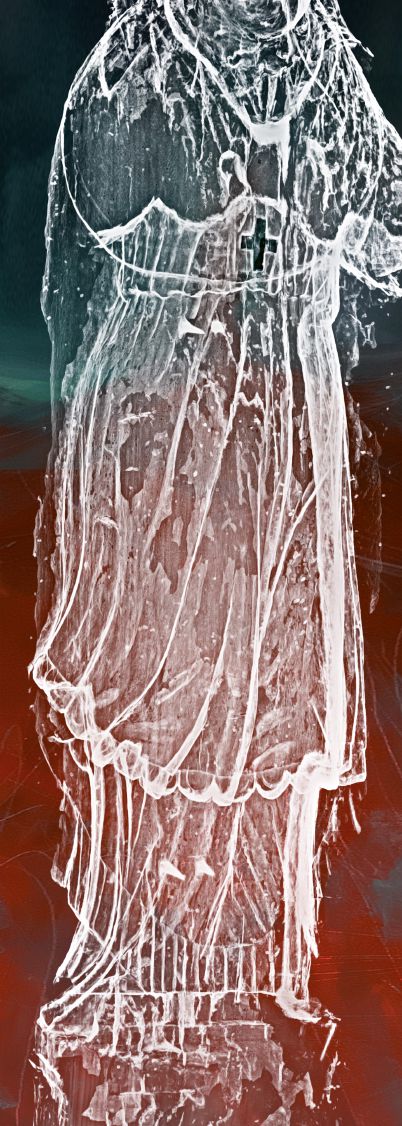

Der Malgrund

Thema: Hintergrund / Intuition durch energetisch erzeugte Malerei auf Grundlage von Farbbefunden

Auf Grundlage zeitgenössischer Farben wurde in einem Prozess der energetischen Malerei ein „Malgrund“ erzeugt. Die Farben basieren auf Befunden von Resten der Deckenmalerei der Wintringer Kapelle und der Fassung der Skulptur des Bischofs. Der Vorgang erzeugte sowohl eine verbindende Bildkomposition als auch einen weiteren intuitiven Zugang zum Thema.

Gestaltung des Kirchenfensters

Thema: „Innere Energie“ des Werkes freizusetzen

Position: Installation im Kirchenfenster über dem Portal der Sakristei

Der Malgrund lieferte die Farbgebung der digitalen Bearbeitung eines Röntgenbildes. Ein mit diesen Farben gefasster Ausschnitt legt den Fokus auf den ungewöhnlichen Faltenwurf der Skulptur des „Lupambulus“.

Die tief einsinkenden Falten der Gewänder verbergen augenscheinlich bestimmte Bereiche und lassen andere sichtbar werden. Die Vielschichtigkeit der Gewänder des Bischofs und die Falten, die sich über ihnen abzeichnen, offenbarten sich in den Röntgenaufnahmen in einer unvorhersehbaren Transparenz und Feinstofflichkeit und verdeutlichten diesen metaphorischen Sinngehalt. Innen und außen, Introversion und Extraversion werden zum Thema. Kaum einsehbare Bereiche wurden leuchtend, vergleichbar mit einem figuralen [Wasser-]Zeichen sichtbar. Es entstand der Eindruck, als wollte der Künstler symbolisch darstellen, dass bestimmte Dinge im Lauf des Lebens tiefgründig oder schwer zu durchschauen sind und Geduld und Gelassenheit einfordern.

Der Rückschluss aus dieser Interpretation des Faltenwurfs der Skulptur lässt die Annahme zu, dass sich erst im Licht eines höheren Bewusstseins eine ganzheitliche Betrachtung der Daseinsberechtigung und des Lebensauftrags ergibt, um auf diesem spirituellen Weg enthüllt werden zu können.

Mittels einer digitalen Bearbeitung der Röntgenbilder war es möglich, dieses Spiel der Falten der Gewänder des Bischofs zu akzentuieren und auf eine metaphorische Ebene zu einem passgenauen LichtBild zu transformieren. Den farbigen Fond des Fensterbildes lieferte ein Gemälde, das in zeitgenössischen Farben abgelegt wurde. Dieses Bild wurde auf das Kirchenfenster oberhalb der Pforte zur Sakristei übertragen.

Das Experiment führte zu einer Entmaterialisierung der Skulptur und erlaubte so eine völlig neue visuelle Wahrnehmung des Werkes. Sprichwörtlich eröffnete das unsichtbare Licht eine Einsicht in die verborgene Welt des Innenlebens der Skulptur, die ins Außen strahlt.

Hinweis: Ein vollständiges Abbild der Röntgenaufnahme wird in einer Sakramentsnische dargestellt

Position: Installation in der rechten Nische im Chor

Methodik: „Systemische Aufstellung“ in analoger Anwendung

Thema: Rückverbindung in eine andere Zeit

Ein weiteres Experiment bestand in einer analogen Anwendung der systemischen Aufstellungsarbeit. Zur Anwendung dieses Verfahrens wurde mehreren Menschen zunächst die Vita des heiligen Wolfgangs, die Gründe seiner Anrufung als Heiliger und die Geschichte des Priorates von Wintringen, in der auch die Erwähnung des Heiligen eine Rolle spielt, vorgestellt.

Anschließend wurden diese Menschen im Gegenüber der Skulptur und der Röntgenaufnahmen zu deren emotionaler Wirkung befragt. Diese ersten Befragungen ergaben, dass eine längere Betrachtung der Skulptur und der Röntgenbilder eine Rückverbindung in eine andere Zeit auszulösen vermag.

Die Skulptur wurde von allen Befragten als gleichwertiger Stellvertreter einer verlorenen zeitgenössischen Bilddarstellung des heiligen Wolfgangs in der Wintringer Kirche angenommen. Auf die Frage, welche menschlichen Züge die Skulptur – im Sinne von Charaktereigenschaften – bei einer vertieften Anschauung vermittelt, ergab sich eine überraschende Übereinstimmung mit den Wesensmerkmalen, die auch dem heiligen Wolfgang zugesprochen werden, allem voran Mitmenschlichkeit, Liebe, Demut und Weisheit.

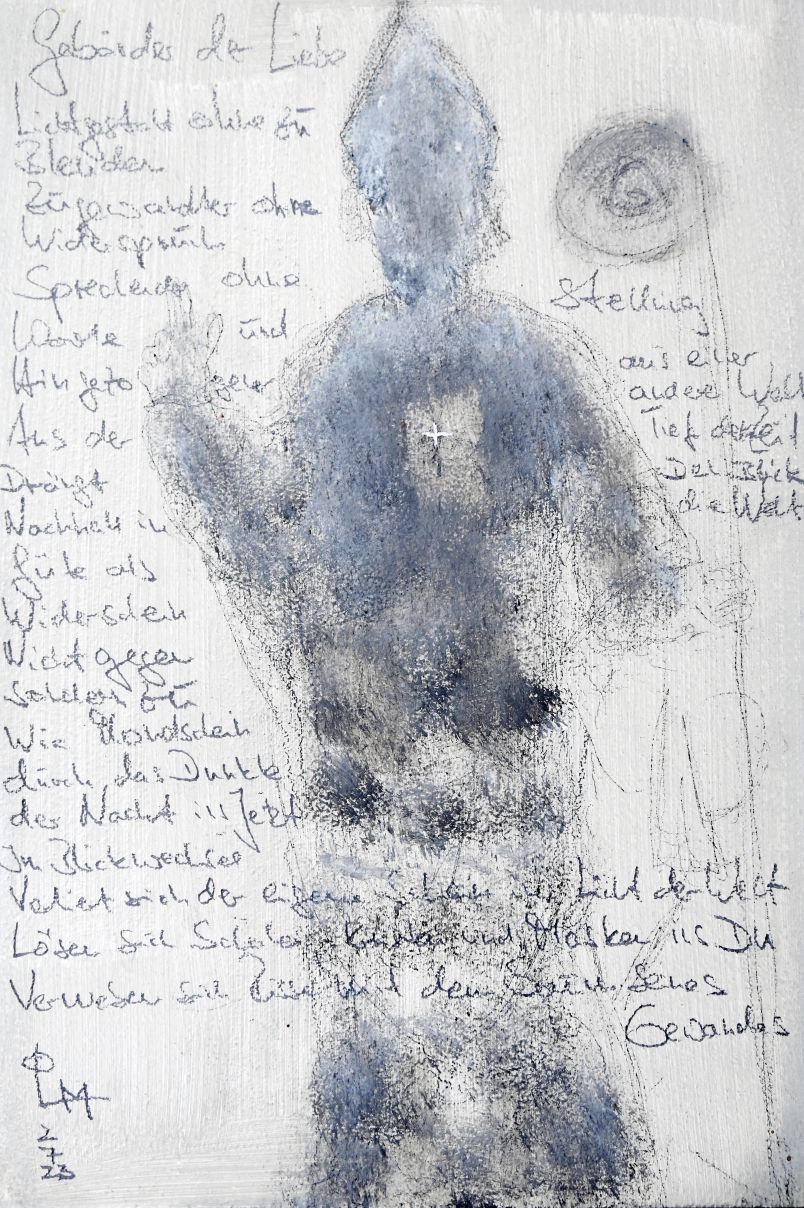

Der poetische Leitgedanke

Thema: Lyrische Annäherung

Position: Beschriftung auf dem Postament der Skulptur des Bischofs

Um in einer weiteren emotionalen Auseinandersetzung die überlieferte Anrufung des heiligen Wolfgangs mit dem Augenblick zu verknüpfen, entwickelte sich aus einem „Gedankentanz“ ein Dichtwerk, das zum poetischen Leitgedanken des Kunstprojektes wurde:

Peter Michael Lupp

Fotografisches Experiment

Thema: Zeitgrenzen symbolisch verwischen I Zuordnung der 12 Tugenden

Ein wichtiger weiterer Schritt, um die eher abstrakte Vorstellung der zwölf angestammten Tugenden des heiligen Wolfgangs bildlich in die heutige Zeit zu rücken, basierte auf dem Medium der Fotografie. Mittels dieses Mediums sollten die Zeitgrenzen verschwimmen. Dazu wurde die Skulptur des Bischofs als zeitgenössischer Stellvertreter des Heiligen mit dem Malgrund auf fotografische Art und Weise in Beziehung gesetzt. Fototechnisch wurde dabei mit der Intensität der Farbgebung und der Erzeugung von punktueller Unschärfe gespielt. Der Blick auf das gegenwärtig Sichtbare sollte sprichwörtlich entschärft werden, um die Zeitgrenzen symbolisch zu verwischen. Ausgangspunkt der fotografischen Tiefenschau war die außergewöhnliche Physiognomie des Kopfes der Skulptur des Bischofs aus dem 16. Jh. In der durch analoge Technik [„Bokeh“ Technik; jap. Dunst] entstandenen Unschärfe vor dem Hintergrund der farbigen Kraft des Malgrundes entstanden Bildporträts, die eine neue Beobachtung evozieren. In freier Anmaßung, inwieweit die Fotografien für das Durchscheinen der geistig-seelischen Begabung des heiligen Wolfgangs stehen können, wurden den zwölf Tugenden zwölf [Unschärfen-]Fotografien zugeordnet und ein „Porträt“ des Bildhauers erstellt.

Das Bodenzitat

Thema: 12 Tugenden (spirituellen Narrative) in Verbindung mit Bodenhaftung bringen

Position: Auf dem Fußboden neben dem Chorbogen am hinteren Ausgang

Die zwölf fotografisch erzeugten „Tugendbilder“ des Heiligen Wolfgangs wurden zum integralen Bestandteil einer Bodeninstallation. Dazu wurden noch erhaltene historischen Tonfliesen der Kapelle aus dem 16. Jh. für ein Bodenzitat reaktiviert, um die spirituellen Narrative, die sich in den zwölf Tugendbildern fotografisch artifiziert haben, darzustellen.

Für das Bodenzitat wurde ein beweglicher Rahmen entwickelt, in den die historischen Tonfliesen, die ursprünglich in einem Sandbett verlegt waren, eingelegt wurden. In zwölf Aussparungen wurden im gleichen Format Bildträger mit den Fotoarbeiten zu den zwölf Tugenden des Heiligen Wolfgangs ergänzt. Die Zuordnung der verfremdet dargestellten Tugenden wird über eine Matrix im unteren Fenster der nördlichen Seitenarkade dargestellt. Daneben wird das Bodenzitat gezeigt.

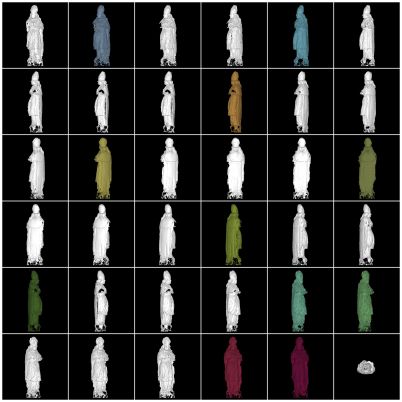

Figurales Zeichen [Dreh-]Momentum

Thema: Energie, die dazu antreibt, das Leben immer wieder aus neuen Blickwinkeln zu betrachten

Position: Installation neben dem Chorbogen am Haupteingang

Die Skulptur des Bischofs wurde während des Experiments der radiologischen Untersuchungen bei Xcare im Kreiskrankenhaus St. Ingbert auch einer Computertomografie unterzogen. Das Ergebnis war eine Abfolge von dreidimensionalen Bildern der Skulptur, die sich nun auf dem Bildschirm zu drehen begann und immer neue Momentaufnahmen des durchleuchteten Bischofs sichtbar machte. Die ungewöhnlichen Einzelaufnahmen generierten eine Bildstrecke von Drehmomenten, die in ihrer Unaufhaltsamkeit an eine Fließbewegung durch die Zeiten erinnerte. Eine Energie, die dazu antreibt, das Leben immer wieder aus neuen Blickwinkeln zu betrachten, um Rückschlüsse zu erhalten, wie das Leben gestaltet werden kann. Die statische Version der Fotoserie lieferte die Idee, die zwölf Tugenden, die dem Heiligen Wolfgang im Rahmen des künstlerischen Prozesses zugeordnet wurden, jeweils einem Drehmoment zuzuordnen. Drehmomente, die es den Betrachtern visuell erlauben, in der Vielfalt von Optionen zu sondieren, um Raum zu schaffen für Reflexionen. Für zwölf der Momentaufnahmen wurde eine Farbe aus dem Farbkanon des UNESCO-Biosphärenreservates Bliesgau gewählt, um die zwölf Tugenden visuell hervorzuheben.

EPILOG

Das Wesen der Dinge ist unbegreiflich, aber es nicht unerkennbar.

Thomas von Aquin

Die Idee, mehr Wissen über die Bedeutung des heiligen Wolfgangs als Schutzpatron der Wintringer Kirche in der Anwendung der Methodik der künstlerischen Forschung zu generieren und daraus Projekte zu entwickeln, war spannend und lohnenswert zugleich. Nicht das Produzieren stand im Mittelpunkt, sondern die Aufmerksamkeit auf Experimente, in denen etwas Unvorhersehbares geschah. Die Verflechtung von wissenschaftlichen und künstlerischen Praktiken hat zu einer Bildsprache geführt, die ohne diesen methodischen Ansatz nicht möglich gewesen wäre. Die neu entstandenen Wissensbausteine und Bilder bieten nun eine neue Form der Wirklichkeitswahrnehmung und Wirklichkeitsaneignung zum Thema.

Die lateinische Übersetzung des Namens Wolfgang – Lupambulus – hat dem künstlerischen Prozess einen geheimnisvollen und heiteren Charakter geschenkt. Aus vergangenen Botschaften, die sich über die Lichtfigur des heiligen Wolfgangs vor langer Zeit in den Resten einer ehemaligen Prioratskirche eingebettet haben, wurden im Rahmen einer künstlerischen Suchbewegung neue Bilder und Zeichen für die Wirklichkeit freigelegt: Liebe als Grundverständlichkeit zwischen Menschen. Herzensbildung im Spiegel der Kunst im Alltag.

Die Ideale, die der Heilige Wolfgang als „Vorbild“ und auch über die Sprache der Kunst [Skuptur, Gemälde] sinnstiftend in der Wintringer Kirche an Suchende offenbarte, wurden im Verlauf des Projektes ausreichend und nachvollziehbar analysiert und zwölf entsprechenden Tugenden zugeordnet.

Das nunmehr freigelegte emotionale „Wirkungsfeld“, das sich über 500 Jahre durch Überlieferungen und künstlerisch gestaltete Bilder des heiligen Wolfgangs den suchenden Menschen in der Wintringer Kirche offenbarte, konnte in einer poetisch-künstlerischen Bildsprache vor Ort, im Rahmen einer mehrteiligen Installation von Bildwerken, in die Gegenwart transformiert werden. Die Auseinandersetzung mit dem Werk in all seinen Facetten versteht sich als Einladung, dem eigenen Leben und Handeln einen menschenwürdigen Wertekanon zu Grunde zu legen und diesen auch entgegen aller Widerstände aufrechtzuerhalten.

Das Projekt verdeutlicht, dass die Integration der Kunst in diesen Prozess zu einer inspirierenden Triebfeder werden kann, die Experimentierfreude weckt und unvorhersehbare neue Sichtfelder eröffnet.

Doch die Entwicklung und kontinuierliche Verfeinerung dieser Kunst, das Leben trotz aller Widersprüchlichkeiten zu gestalten, ist keine angeborene Fähigkeit, sondern erfordert eher eine ganz persönliche „Ganztagsschule ohne Ferien“, in der Liebe durch Meditation, Gebet, Naturerlebnisse, Kunst und zwischenmenschliche Begegnung zum Grundverständnis wird.

Vorbilder und die gesellschaftlichen Herausforderungen reflektierende Künste können dabei eine entscheidende Rolle übernehmen, um tragfähige Charaktereigenschaften und Wertvorstellungen in konkretes Handeln umzusetzen und den eigenen Standpunkt zu festigen. Gleichfalls wird damit eine Grundlage für soziales Miteinander sowie demokratisches und ökologisch tragfähiges Handeln inspiriert.

Diese Erfahrung, die mit diesem ungewöhnlichen Kunstprojekt gemacht werden konnte, unterstreicht die Idee, auch einen forschenden Ansatz zum Ausgangspunkt und zur Inspirationsquelle von Kunstprojekten zu machen. Insbesondere dann, wenn es darum geht, drängende Themen in eine kulturelle Bildung für nachhaltige Entwicklung einzubinden.

Lupambulus sei Dank!

Mit diesem Kunstprojekt schließt ein Zyklus von ortsbezogenen Kunstprojekten, die am KulturOrt Wintringer Kapelle in den letzten 30 Jahren entwickelt und diskutiert wurden, ab. Als Essenz dieser Kulturarbeit, die ich über diese lange Zeit kuratorisch begleiten durfte, möchte ich zeigen, dass die Methodik, künstlerisch zu einem ausgewählten Thema zu forschen, zu unerwartet neuen Sichtweisen und Erkenntnissen führen kann. Gleichzeitig zeigt das Projekt, dass sich Geschichte an Orten ablagert und nicht ohne Weiteres ignoriert werden kann, wenn wir Rückschlüsse ziehen wollen, wie wir uns menschlich in der Gegenwart aufstellen wollen. Die Künste sind unschlagbar darin, Leben unter bestimmten Umständen zu vermitteln oder auch herauszuschälen, was Erinnerung für neues Denken und Handeln in der Gegenwart bedeutet!

Es ist an der Zeit, dass wir begreifen, dass Orte der Kunst und der Kultur, die sich ernsthaft auch über die Sprache der Kunst den Herausforderungen unserer Zeit stellen, eine zentrale Funktion für die politische und kulturelle Bewusstseinsbildung haben kulturelle Bewusstseinsbildung haben!“

Peter Michael Lupp [Kurator KulturOrt Wintringer Kapelle I Kunstschaffender]

Die Ergebnisse der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem einstigen Schutzpatron unseres Kulturdenkmals senden sprichwörtlich aus der Mitte des Wintringer Hofes ein wichtiges Zeichen für das soziale Miteinander in die Welt! Die Erinnerung an den einzigen nachweisbaren Schutzpatron der ehemaligen Wintringer Kirche und die Tugenden, für die er vor Ort im 16. Jh. verehrt wurde, passen in die Zeit! In einer entfremdenden Gesellschaft braucht es nach wie vor KulturOrte, die den Menschen Halt und Orientierung spenden und an denen soziale Teilhabe ermöglicht wird! In diesem Zusammenhang bietet das Kunstprojekt eine Möglichkeit, in der besonderen Atmosphäre des mittelalterlichen Kulturdenkmals über jene menschlichen Charaktereigenschaften nachzudenken, die uns dabei unterstützen, die Gesellschaft über das eigene Interesse hinaus zusammenzuhalten. Als Lebenshilfe geht es uns dabei insbesondere um die Stärkung eines Bewusstseins für Menschlichkeit und das Erleben von Wertschätzung jenseits der Behinderung! Der KulturOrt Wintringer Kapelle bietet dafür auch über die Sprache der Kunst und Kultur einen Resonanzraum! Wir freuen uns, dass wir in Kooperation mit dem Regionalverband Saarbrücken und der Gemeinde Kleinblittersdorf den Menschen diesen ambitionierten Ort der Kunst und Kultur anbieten können!

Klaus Posselt [Geschäftsführer der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Obere Saar e. V.]

Literatur/Quellen

Eine umfangreiche und bebilderte Dokumentation des Kunstprojektes wird im Frühjahr 2026 publiziert.

Ortsgespräche mit Führungen für Gruppen sind auf Anfrage möglich

Kontakt: pm.lupp@web.de

Danksagung

Ein besonderes Dankeschön für die Unterstützung des Projektes geht an die radiologische Abteilung Xcare des Kreiskrankenhauses St. Ingbert und an die katholischer Kirchengemeinde St. Wolfgang in Pipping (München/

Musikalische und Gedankliche Reflexionen zum Kunstprojekt

Unter den Titel

Bist Du bei mir?

findet am 31. Mai 2026, um 17 Uhr, am KulturOrt Wintringer Kapelle ein Konzert mit der Formation Vintage 78 statt.